新闻中心

概念手机设计-广东工业设计公司

2016-7-18 11:20:04浏览次数:

概念手机设计-广东工业设计公司

在智能硬件的串联下,在未来,手机和手表的区分不分这么明显,可能都会以可穿戴智能设备的型态出现。一部份祟尚高科技的潮人,不再追求手机的机械情结。如果虚拟现实技术的迎来技术爆炸,也许手机、手表、音源设备如音响、功放等这类产品都不再存在了。

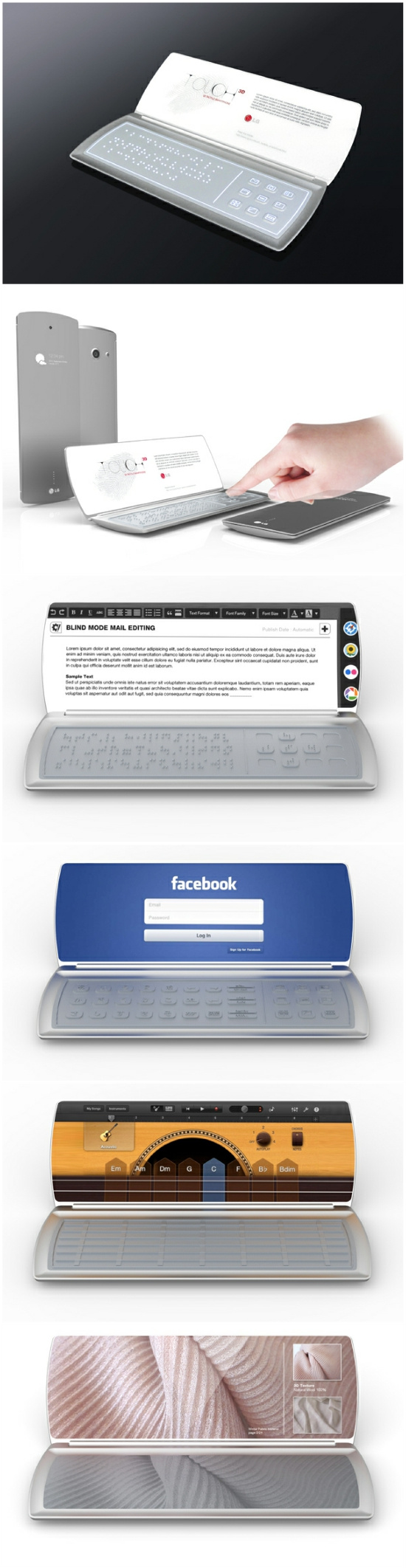

“LG Touch”的概念手机

Galaxy Skin概念手机

LG概念手机

超薄手镯概念手机

概念HTC手机

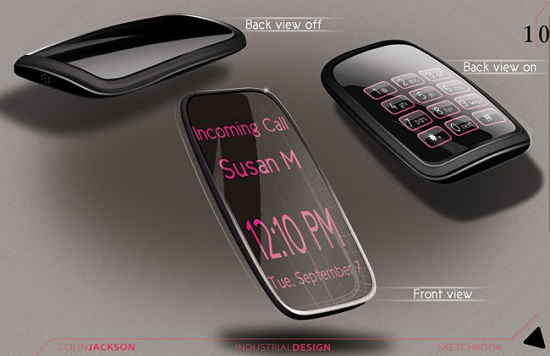

概念手机

手机工业设计

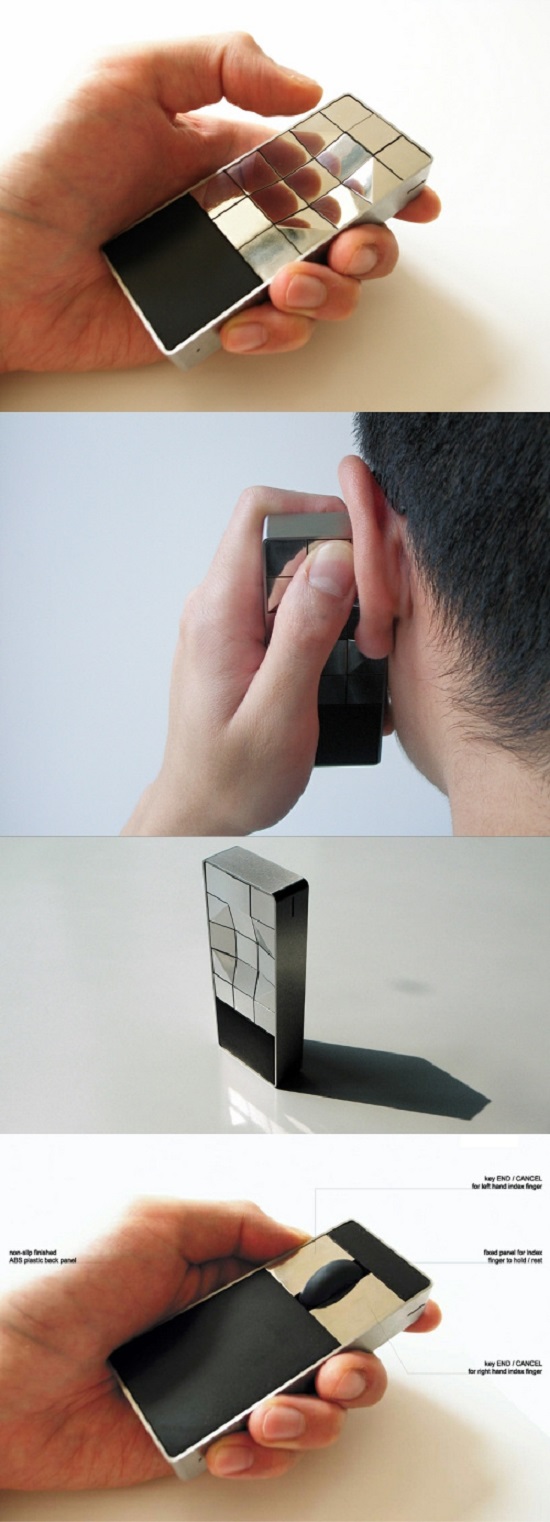

老年人专用概念手机

盲人触觉概念手机

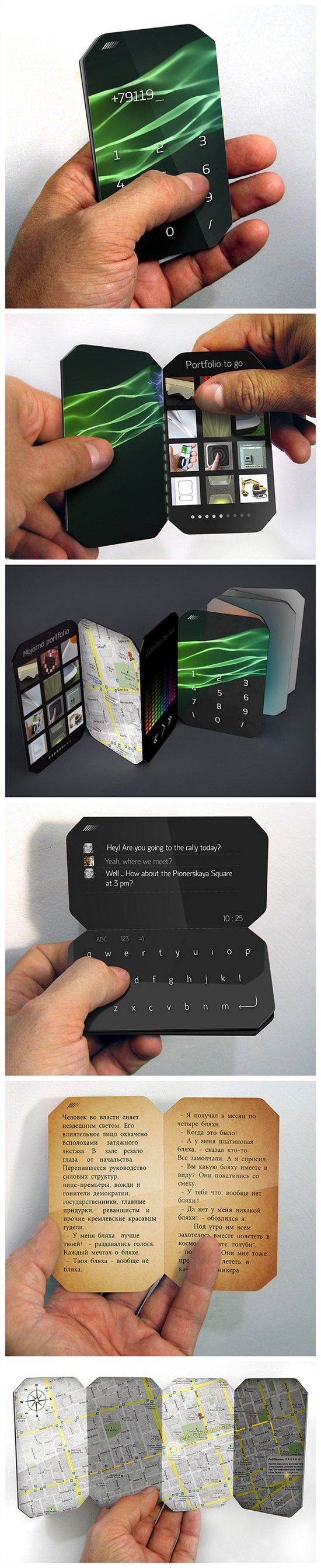

模块化可拆分的概念手机

诺基亚概念手机

柔性屏幕概念手机

手机概念设计

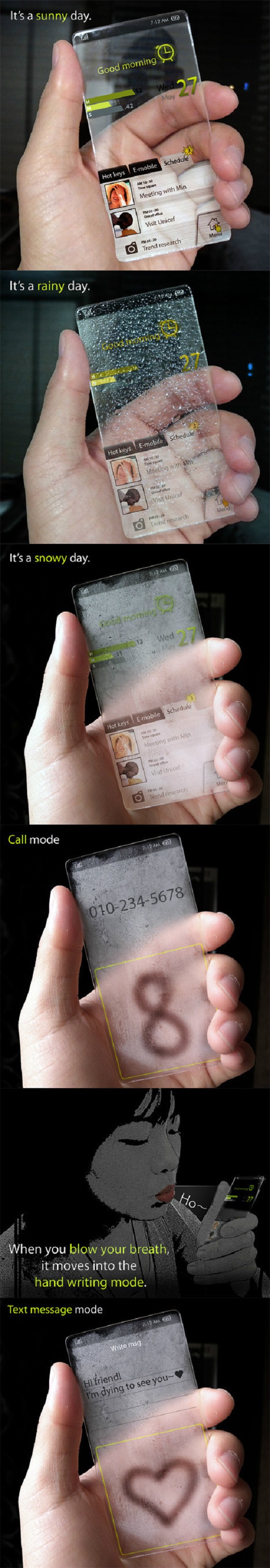

透明的概念天气手机

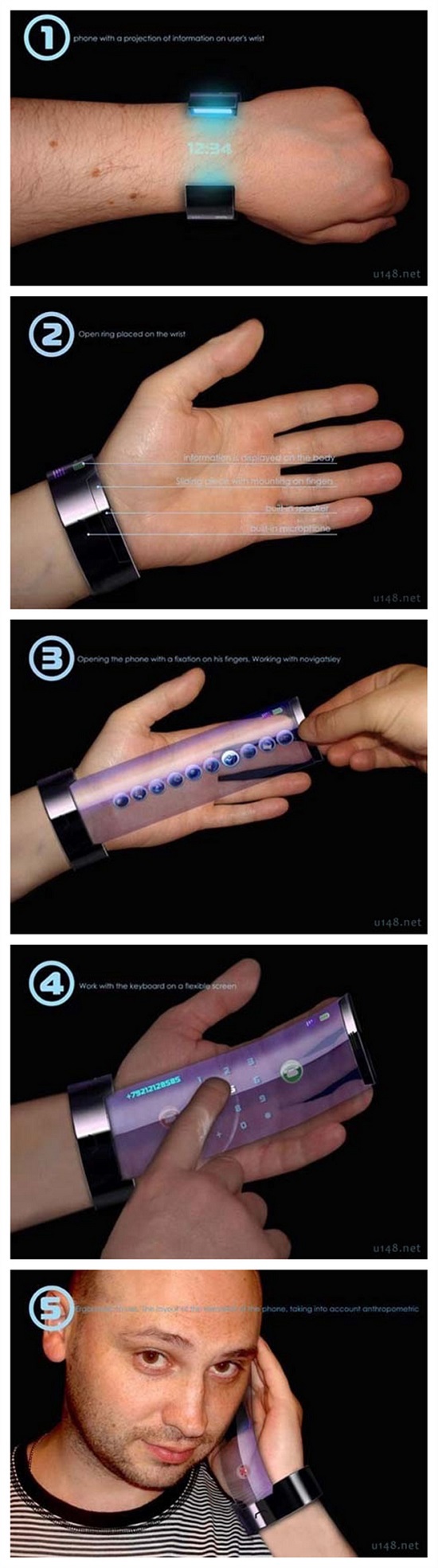

腕表概念手机

文章来源:基准工业设计www.benchmark-id.com

上一篇:手表概念设计-深圳外观设计

下一篇:功放行业发展与产品设计

关注官方微信

关注官方微信